教育革新センター(CITL)では、2025年2月20日に大岡山キャンパス西9号館ディジタル多目的ホールにて教育革新シンポジウム2025「高等教育の未来像:生成AIによる新たな学び」を開催しました。

深層学習や大規模言語モデルの進展により、ビッグデータを活用して文章や画像を自動生成する人工知能「生成AI」が社会に有益な技術として注目されています。しかし、発展途上の技術であるため、大学教育への適用には慎重な検討が必要です。今年度のシンポジウムでは、生成AIをテーマに、大学教育における利用や未来の学習者育成について議論しました。

開会にあたり加藤由香里CITLセンター長より、東京科学大学のミッションである「科学の進歩と、人々の幸せを。」を追求し、社会とともに新たな価値を創造する大学として、本シンポジウムを生成AIが教育に与える影響を考える機会としたいとの挨拶がありました。続いて、山下幸彦副センター長より、本シンポジウムの背景と趣旨の説明がありました。

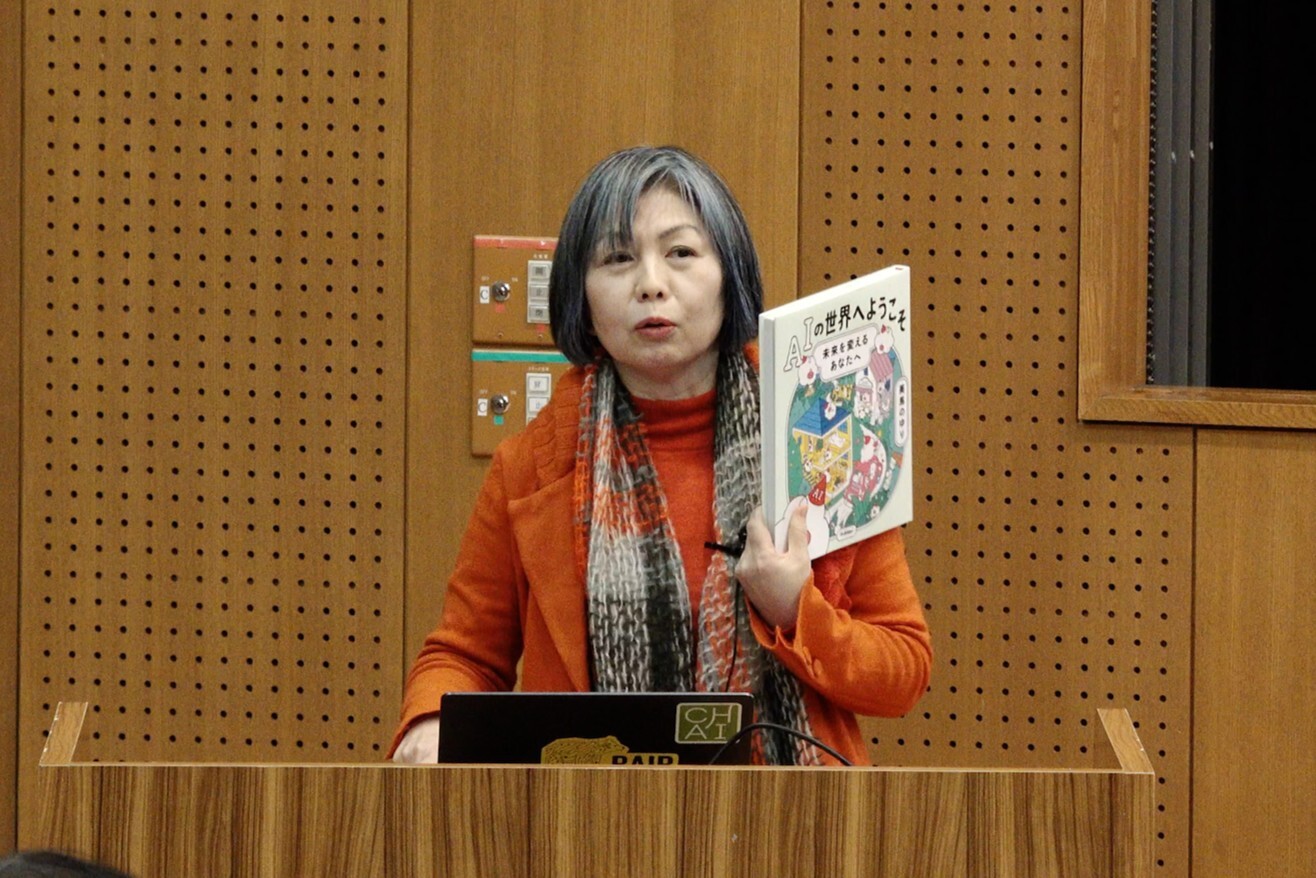

続いてのセッションでは、東京科学大学における生成AIの教育活用事例について3名の本学教員から報告がありました。CITLの畠山久准教授は全学的な取組として、生成AIの試行的導入とその活用事例について説明しました。2024年6月から始まったプロジェクトで11名の教員が参加し、授業準備や研究指導における活用事例が報告されていることの紹介がありました。

データサイエンス・AI全学教育機構の奥村圭司特任准教授からは、データサイエンス・AI全学教育機構における教育プログラムについて、学士課程から博士後期課程までの一貫した教育体系と、企業との連携による実践的な教育展開について詳しい説明がありました。

情報理工学院の脇田建准教授からは、自身の授業における生成AI活用の具体例として、プログラミング教育や大学院教育における実践事例を紹介し、特にVSCodeでのGitHub Copilotの活用方法について詳しい説明がありました。全体を通して、生成AIの教育現場での活用可能性と課題、そして今後の展開などが報告されました。

最後のセッションでは、講演者に加えデータサイエンス・AI全学教育機構の三宅美博機構長にもご参加いただき、パネルディスカッションを行いました。モデレータは畠山准教授が務めました。パネルディスカッションでは、生成AIと教育の未来について、多角的な視点から議論が展開されました。パネリストたちは、教育の本質である「人を育てる」目的は不変であることを確認しながら、高等教育、そして東京科学大学における教育における生成AI活用の可能性を議論しました。 従来の知識・スキル評価から脱却し、学習者のプロセスや創造性、多様な視点の受容を重視する新たな評価手法の必要性が指摘されました。高大連携やリスキリングの観点からは、高校入試や社会人教育における生成AI活用の可能性が議論され、リベラルアーツ教育の重要性も強調されました。 特に、生成AIを単なる道具としてではなく、人間の創造性を支援し、社会課題解決に貢献する共創のツールとして捉えるべきだという認識で意見が一致しました。そして、技術と倫理の融合、多様な背景を持つ学生の交流の意義が、これからの教育における重要な視点として浮き彫りになりました。

シンポジウムの閉会にあたり、関口秀俊執行役副学長(教育担当)よりご挨拶いただきました。関口執行役は、生成AIの教育への導入に関する今回のシンポジウムを振り返り、実験系教員の立場から学習支援や思考中心の教育の重要性を強調すると共に、新しい大学における教育革新と生成AIの活用に期待を示されました。

シンポジウムの模様はZoomウェビナーを用いてオンラインでも配信いたしました。学内外から会場・オンラインあわせて219名の方々にご参加いただき、盛況のうちに終えることができました。また、シンポジウム終了後は、希望者を対象に会場脇のメディアホールにて情報交換会を行いました。コーヒーなどの茶菓を用意して、和やかな雰囲気の中、活発な意見交換がなされました。

シンポジウムの参加者アンケートの自由記述欄では、「生成AIに関する現況と今後の教学面での取組等の新たな知見を視聴でき、大変有意義な時間を共有することができました」、「パネルディスカッションが非常に興味深いもので、それまでの講演内容の理解度を強化するとともに、いろいろな思考の発展に役立つものでした」、「最新情報や具体的な実践を多数共有いただき、初心者でも新しい世界をほんの少し垣間見ることができました」、「AIの扱い方について逸早く取組まなければならないという意図がよく理解できました」、「予想以上に多面的な議論があり非常に面白かったです」など多数の意見をいただきました。

閉会後の情報交換会

登壇者とCITL教員